今天的分类学在做什么?

我曾在中国科学院植物研究所攻读博士学位,研究方向与植物分类学有关。后来我到上海辰山植物园工作,虽然主职是科普,但也还在继续做一点植物分类学工作。

在自然科学里面,分类学是最容易受到误解和鄙视的学科之一,而且不光其他学科的人在误解和鄙视分类学,连这个学科出身的人,转了别的更热门的研究方向之后,也喜欢回过头来踩分类学两脚。而分类学内部一些人士,也喜欢自虐,以转发这类被鄙视的段子自嘲为乐。

我自己对于分类学的定位和任务,早就有比较清楚的了解,但多年来也确实没有写过简明的介绍文章。但这几年来,不断有人问我“(植物)分类学是干什么的”。特别是学界一些所谓“大佬”,往往会针对分类学发表一些奇谈怪论,更是造成了很多人(特别是年轻学生)的迷惑。这让我觉得,不能再对分类学这种人人都能骂几句的局面无动于衷了,于是以问答的形式写了这篇文章。

本文专门针对植物分类学,所述的内容不一定适合于其他生物的分类学,请注意。

什么是分类学?

分类学的英文是taxonomy。对于什么是taxonomy,国外也一直有不同的定义,但我觉得没有必要尊重所有这些意见。我只赞成一种定义,就是美国植物学家托德·施迪西(Tod F. Stuessy)在《植物分类学》(Plant Taxonomy, 2009)一书中表达的看法(当然,这本书是他多年思考的结晶)。

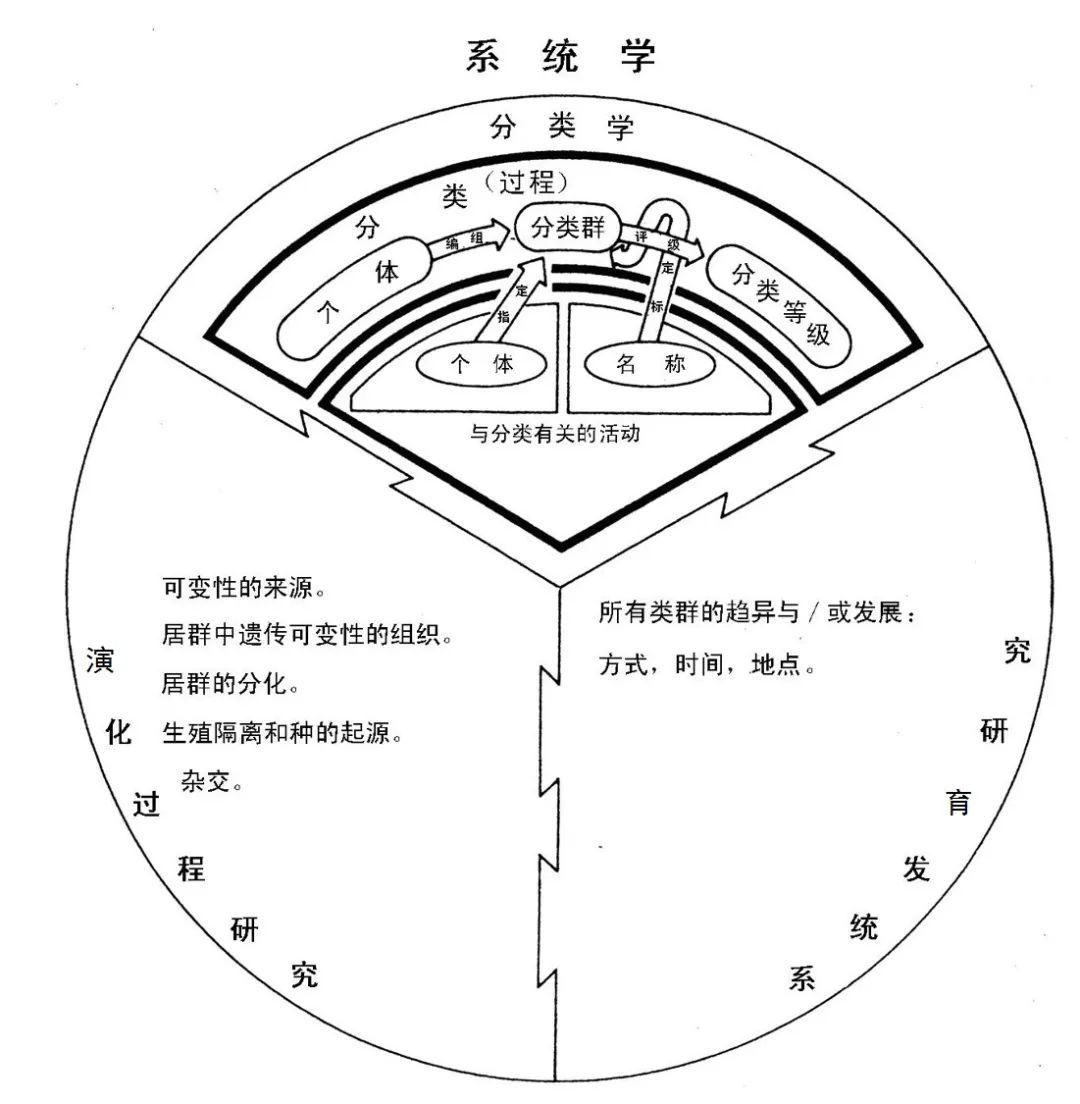

施迪西在书中画了一幅插图,我认为值得所有研究分类学的青年学人(中老年人就算了,不强求)背下来,不时默画——

我把这幅图上的重要内容先概括一下,在后文会有较为详细的解释。

第一,在今天的学科体系中,分类学应该是系统学(systematics)的一部分(我反对把分类学作为系统学的同义词)。系统学有3个彼此紧密相关的研究领域,除了分类学之外,还有演化过程研究和系统发育研究。因此,分类学不应该独立于系统学而存在,但也不应该从系统学中完全剔除出去。

第二,在今天的系统学框架中,分类学主要是其中负责生物多样性信息存储和提取的部分。现代科学创造了浩如烟海的生物多样性信息,必须有个快捷的、方便的方法,能够把这些信息及时整理存储起来,并在需要的时候能迅速查到。干这个工作的就是分类学。

第三,分类学的主要工作是分类(classification),也包括鉴定(identification)和命名(nomenclature)。任何认为鉴定和命名不是分类学的观点也是偏颇的。

分类学就是认花认草吗?

这是分类学界以外(特别是一般民众)对分类学的最大误解。

认花认草,属于鉴定工作。如上所述,鉴定是分类学的一部分,但不是分类学的主要工作,更不是系统学的主要工作。

分类学的主要工作是分类。分类有两个基本过程,第一是把自然界中客观存在的个体“编组”(to group)为分类群(taxon,复数taxa),第二是把分类群“评定”(to rank)到分类等级系统中的合适等级(比如界、门、纲、目、科、属、种等)上,由此就建立了分类系统(或者更准确地说,林奈式分类系统)。

为什么要分类、建立分类系统?理由就是我前面说的:为了把生物多样性信息很好地存储起来,并方便后续的提取。林奈式分类系统正是一种非常合乎人类思维方式的信息存储方法。每个生物个体在分类系统中一般总会属于确定的界、门、纲、目、科、属、种,知道了它在其中的位置,就可以把相关的信息存储到分类系统中相应的节点;反过来,也可以按照从大到小的顺序,检索到相应的节点,把其中存储的信息提取出来。这非常像快递地址,也是从大到小,从国家、省区、市县到街道、门牌,形成井然有序的层级关系;然后,只要知道一个人对应哪个地址,就可以方便快捷地把东西寄给她(或者从她那里寄走)。

有了分类系统,才能开展鉴定工作。所谓鉴定,就是把待鉴定的个体的性状与已经分好类的分类群比对,然后把这个个体“指定”(to refer)到某个分类群。由此可见,如果没有人做分类工作,也不可能有科学的鉴定工作。

但是反过来,也不能走另一个极端,觉得因为鉴定不是分类学的主要工作,就认为鉴定不是分类学。在分类工作中,不可避免会涉及大量标本的鉴定,所以鉴定和分类是密不可分的。而且,正如分类有分类的方法论,鉴定也有鉴定的方法论,不能把鉴定视为纯粹的技术活,而忽略了它的理论一面。

认花认草特别厉害的人就是分类学家吗?

如果你理解了我对上一个问题的回答,那就应该能够正确回答这个问题。

一个人要能被称为分类学家(taxonomist),必须在分类学的主要工作——分类上做过原创性贡献。如果一个人没有做过分类工作,只做过鉴定工作,那你可以称他为“鉴定师”,但不能称为分类学家。

一般人还容易有一个误解,就是一提到“鉴定”,想到的就是鉴定活体植物,特别是鉴定活体植物的照片。然而在分类学上,无论是分类还是鉴定,都需要依靠标本(绝大多数标本是经过压制的干燥植物死体),因为标本是实物,能够提供相对最全面的信息,而照片一定会丢掉大量潜在的有用信息(除非将来出现成熟而廉价的三维扫描成像技术)。一个分类学家不一定看过很多植物的活体照片,但一定看过很多标本。

另外,分类学家都有自己专研的分类群,比如某个科、某个族(族是介于科和属之间的等级)、某个属等。分类学家认不出自己不专门研究的植物类群(比如研究菊科的认不了兰花),是很正常的事情。当然,也有能认很多植物的分类学家,但这只能说是一个值得鼓励的方向,并不是分类学家的本职。

基于上述原因,我认为也不应该轻易把社交媒体上的鉴定师称为“科普”博主。事实上,仅就中文社交媒体而言,很多认花认草的博主不过是把植物鉴定当成一种呼朋唤友的业余文娱活动,其本质和老一代人退休之后喜欢吟吟诗、写写字、作作画、加入一两个地方文艺协会没什么两样。如果你不认为这些老一代人是诗人、书法家或画家,那也不应该管那些仗着自己能认几种蘑菇或几种鱼就听任其粉丝搞知识霸凌的网红叫“科普”博主。

但是反过来,也不能走另一个极端,对善于认花认草的鉴定师和业余爱好者一概鄙视。毕竟在这些人里面,膨胀到自以为是程度的人还是少数,大多数人是谦虚温和的。她们对于植物、对于自然界的热爱和了解,很多时候对于分类学家的工作是有帮助的(比如提供植物新种或新记录的重要线索)。自学成才、从爱好者变成分类学家的人,也不在少数。关键是双方都要正确认识自己的身份,各得其所,互相帮助,而不是超出自己应得的身份肆意胡来。

今天的分类学家建立分类系统的基本原则是什么?

如果说“分类学就是认花认草”是一般人对分类学的最大误解,那么“分类学家成天没事干,只会拿着几个种分分合合”就是科学界内部人士对分类学的最大误解。

要说清楚分类学家并不是这样胡折腾的人,需要先回答两个问题:(1) 今天的分类学家建立分类系统的基本原则是什么?(2) 今天的分类学家建立分类系统的主要方法是什么?

前面已经说过,分类学在根本上无非是要建立一种快捷、方便的生物多样性信息存储和提取的系统。这样的系统可以有无数种建立方法。就好比给图书分类,你可以按图书内容分,可以按图书标题的音序分,也可以按图书封面图案分,甚至可以按图书的定价分。这都无所谓,只要能方便你查到这本书,它们就都是好的图书分类系统。

植物也一样,理论上你完全可以像那些教人认花的图鉴一样,纯按花色来分,由此也完全可以建立一个符合林奈体系的分类系统(比如“红色花目、纯红色花科、六瓣纯红色花属、山丹”之类)。事实上,有“植物分类学之父”之称的林奈本人,就是纯按植物性器官(雄蕊和雌蕊)的数目,建立了他的植物分类“性系统”。

然而,这种“人为分类系统”在西方并没有沿用下来。从18世纪末开始,西方学界就形成了共识,要建立“自然分类系统”。如果说在19世纪,对于什么样的分类系统就是“自然”(natural)的分类系统还有争议的话,那么至迟从20世纪开始,分类学界对于“自然”的标准就基本没有疑问了:一个符合达尔文主义演化论的分类系统,就是“自然”的。

纯粹从信息技术上讲的话,这种自然分类系统其实常常不太方便应用,远不如林奈自己建立的那种人为分类系统便捷。但为什么分类学界还要执意追求“自然”呢?在我看来这有两个主要原因,第一是追求学术称呼的方便统一,第二是追求客观。

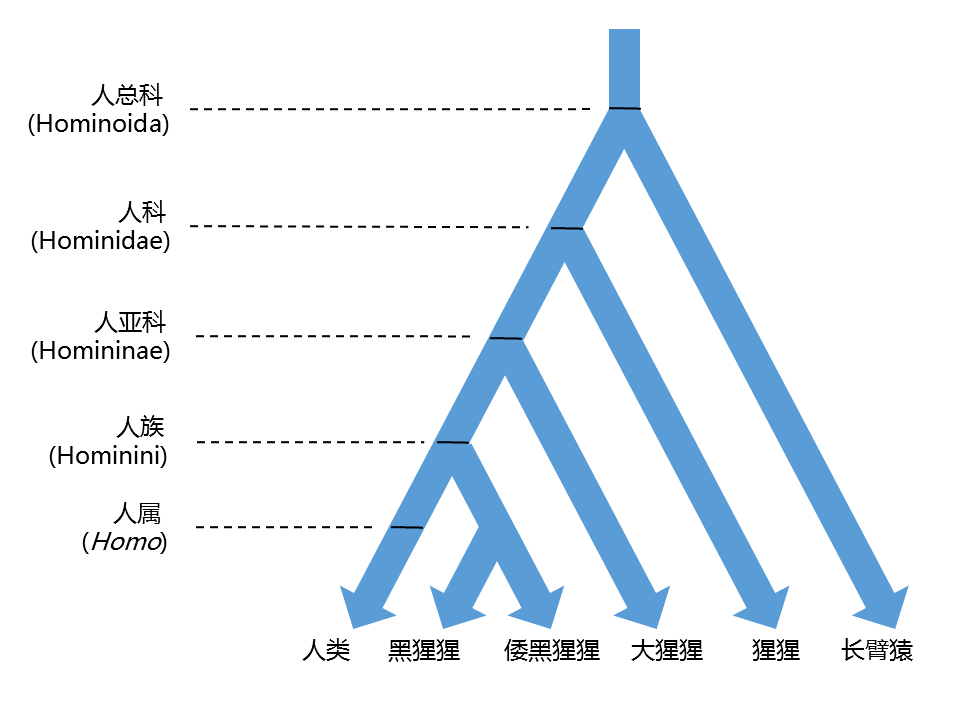

生命科学界在研究生物的系统发育(phylogeny)过程、建立演化树(系统发育树)的时候,不可避免会创造一些名称,来称呼演化树上的某个分支。我在这里举一个动物分类学的例子:研究表明,人和两种黑猩猩具有共同祖先,那么为了行文方便,显然有必要创造一个比较简短的名称,来指从这个共同祖先开始的演化分支,不然我们只能管它叫“人+两种黑猩猩分支”。这个分支又与大猩猩具有共同祖先,那么为了行文方便,显然我们又有必要创造一个比较简短的名称,来代替“人+两种黑猩猩+大猩猩分支”。更不用说,还有更长的“人+两种黑猩猩+大猩猩+猩猩分支”和“人+两种黑猩猩+大猩猩+猩猩+长臂猿分支”。

上图是人类和近缘种的简明演化树(系统发育树)。左边的林奈系统名称,可以视为右图中相应演化支的“简称”。

既然演化研究本来就需要一系列便捷的分支名称,那学界当然会想,可以把这个给分支命名的工作与自然分类系统的建立结合在一起,然后在学界内只用这一套自然分类系统及其名称,这样既方便又统一;没有必要搞出来两套或更多套分类和命名系统。说白了,分类学之所以那么追求“自然”,在根本上完全是为了整个生命科学相互交流的利益着想(毕竟,“若无演化之光,则生物学的一切都没有意义”)。如果分类学家真的是一群自私自利、只顾自己方便的人,那又何必把那么多精力投入到自然分类系统修订这种吃力不讨好的工作上呢?

今天的分类学家建立分类系统的主要方法是什么?

当分类学界把建立符合演化论的分类系统作为唯一目标之后,分类学就扩展成了系统学(如果你已经忘了分类学和系统学的区别,请回到前面,把施迪西画的那张图再好好看一遍)。作为现代生命科学的一个重要分支,系统学也和其他分支一样,追求客观性,追求理论的“可证伪性”。这些都是现代科学的内在要求。

20世纪系统学的发展,在很大程度上就是不断排除主观判断、追求客观方法的历史。确实,早期的系统学对于生物演化关系的判定有很多主观臆测成分,具体落实到分类系统上的话,更是有很多任意性,但系统学界一直在寻找客观的分类方法。最终,通过20世纪后期的分子支序学(molecular cladistics)革命,系统学找到了理想的客观方法。

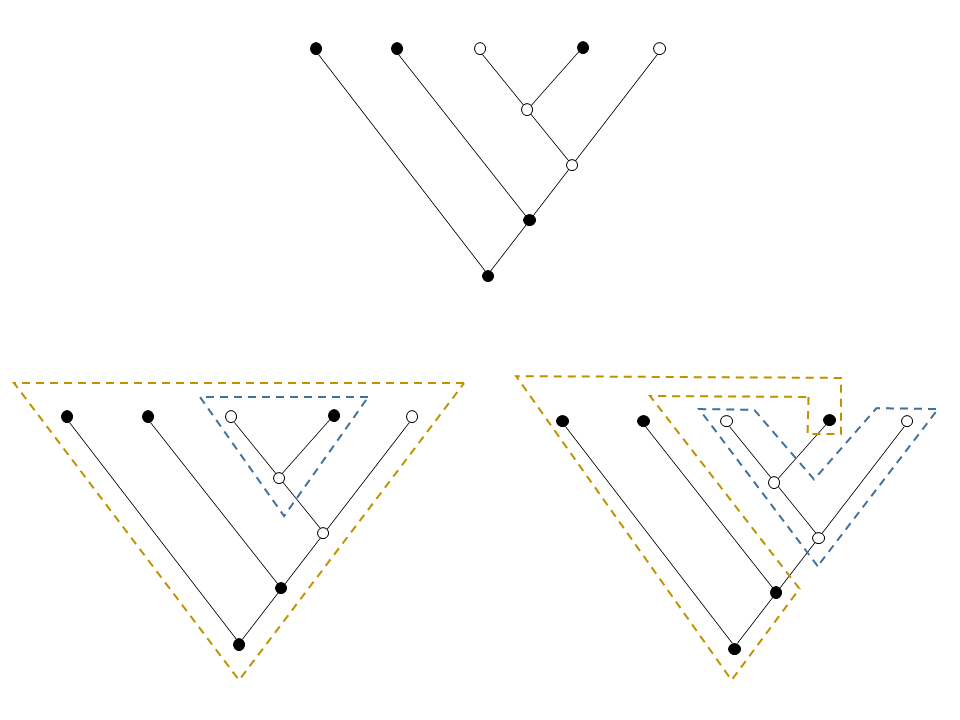

分子支序学革命实际上分两步。第一步是由德国昆虫学家威利·亨尼希(Willi Hennig)提出支序学(cladistics)方法。支序学方法的最大意义就是确定了什么样的分类群是有意义、值得研究和命名的,什么样的分类群是无意义、不值得研究和命名的。比如,上面说的“人+两种黑猩猩分支”、 “人+两种黑猩猩+大猩猩分支”都是有意义的,因为它们都符合单系(monophyletic)原则(对于这个术语,我在这篇文章中就不解释了,感兴趣的话可以先看一下下图中的简介)。相比之下,“人+大猩猩”、“人+长臂猿”以及“黑猩猩+大猩猩”这样的分类群就是无意义的,因为它们不符合单系原则。

假如通过某种方法得到了上面这棵确定的演化树,那么左下图中框出的两个分类群都是符合单系原则的合理分类群,因为它们包括了共同祖先及其全部后代;右下图中框出的两个分类群则是不符合单系原则的不合理分类群,因为它们没有包括共同祖先的全部后代。

支序学保证了只要你通过某种方法得到了一棵确定的演化树,那么其上就一定只有有限数目的合理分类群(演化分支),其他各种随意划定的分类群都是不合理、无意义的,这就在很大程度上压缩了分类学的主观空间。

接下来的第二步革命,就是大分子测序(主要是DNA,也可以用RNA甚至蛋白质)技术的成熟,提供了判定不同分类群彼此亲缘关系的最可靠证据,这样就让演化树的建立也有了客观标准,进一步压缩了分类学的主观空间。当然,要通过大分子序列判定亲缘关系,就必须依赖高深的数学理论(主要是随机过程理论)和高超的编程技术。因此,一个好的系统学家,至少应该掌握分子支序学的基本数学和算法理论,知道什么样的算法是更靠谱的。说得不客气一点,不懂数学和算法的人,最好别管自己做的工作叫“系统学”工作。

在这里顺便说一句半开玩笑半当真的话。想做系统学研究的年轻学生,最好能好好学一下编程(比如“人生苦短,我用Python”的Python语言)。这样万一毕业之后找不到对口的工作,起码还能当程序员,对吧?

真的是“分类分类,越分越累”吗?

就这样,从20世纪90年代开始,植物系统学界全面引入了分子支序学方法,植物分类学终于逐渐摆脱了之前因为过强的主观性形成的混乱局面。

在分子支序学方法应用之前,全世界的被子植物分类系统已经有了十几家,较著名的有德国的恩格勒-普兰特尔(Engler-Prantl)系统、英国的哈钦松(Hutchinson)系统、美国的克朗奎斯特(Cronquist)系统、苏联的塔赫塔江(Takhtajan)系统、丹麦的达尔格伦(Dahlgren)系统、匈牙利的索奥(Soó)系统等。中国分类学家吴征镒和张宏达,到晚年也都提出了自己的系统;吴老更是因为强行把他的“八纲系统”放进主要按恩格勒系统编写的《中国植物志》第一卷,而在中国分类学界引发了一定争议。至于科以下的系统,就更加混乱,几乎每个较大的科里都有“归拢派”(lumper,喜欢把许多小分类群合并成一个大分类群)和“分裂派”(splitter,喜欢把大分类群分割成许多小分类群)在争论不休。

但是分子支序学方法兴起之后,所有这些系统渐渐都走进了历史。越来越多的取样、越来越长的序列、越来越精确的算法、越来越综合全面的系统学研究,逐渐建立了越来越清晰的演化树。虽然到今天,还有很多演化关系没有解决,但解决了的关系更多。于是全世界研究被子植物的分子支序学派植物系统学家联合起来,组成“被子植物系统发育研究组”(Angiosperm Phylogeny Group,缩写为APG),推出了被子植物的APG系统,到现在已经出到第四版(APG IV),在科和目的级别上基本稳定了下来。这就是客观方法的力量。

分子支序学革命不可避免带来了分类系统的剧烈变动。很多人以为这是分类学界又一次的胡折腾,却不知道这一次与之前的分类变化有本质区别,是希望用一时的短痛,真正给植物分类系统带来长久稳定。因此,我非常反感“分类分类,越分越累”这句话,凡是在今天还喜欢说这句话的分类学界人士,我都建议你们团起身体,以一种圆润的方式离开这个领域,谢谢。

反对分子分类系统的学界保守人士,对建立在这个新方法之上的新系统提出了很多质疑,但大都站不住脚。比如,在分子分类系统中,大部分分类群还是稳定的,但这些保守人士就喜欢盯着少数变化的分类群说事,企图通过这种“选择偏倚”,夸大分子分类系统的颠覆性;再如,分子分类系统对大多数分类群只修订过一次,但保守人士看到今天这个分类群被修订、明天那个分类群被修订,就总会产生一种错觉,以为是同一个分类群被反复折腾了好几次,结果说出“分子系统自己也在不停地变来变去”这种不符事实的话。

保守人士批评新系统的最大理由之一,是新系统让很多以旧系统编写的资料(如《中国植物志》)难以利用。然而,在当前已经有这么发达的互联网技术的情况下,我们完全可以通过建立随时更新、便于使用的数据库来解决不同分类系统的转换问题。如果新系统造成了资料利用的不便,那么应该检讨的是国内数据库工作的落后,而不是指责分类学界提出了新系统。

确实,中国科学界的数据库建设非常滞后,根本不能满足业内外的需要。可能这和唯SCI的评价体制有关——做数据库又发不了高影响因子的论文,还要搭出去很多时间精力。做分子系统学研究的学者,没能及时建立采取新系统的数据库,确实有工作做得不到位的地方。然而,这终究是可以弥补的,事实上现在也已经有不少年轻学者(包括我自己)在做这方面的工作。

经过三十年的发展,被子植物分类的分子支序革命,至少到属一级,在今天已经接近尾声。有人希望利用这个机会建立完善的新分类系统和配套数据库,并大力开发相关周边产品,为人类的未来做些力所能及的工作,也有人抱残守缺,眼中只有自己活着的几十年中一时产生的混乱,而对学科新进展阴阳怪气。这种态度上的差异,如果排除掉年龄的影响的话,那就只能取决于个人的眼界和能力了。

会做分子研究的人一定懂分类学吗?

但是反过来,也不能走另一个极端(这已经是我第三次说这个话了,真累),因为自己做了分子系统学研究,或是其他客观化、现代化的研究,就瞧不上分类学,甚至斥之为“伪科学”。(我为什么对“伪科学”这个词非常敏感?因为在中国历史上,伪科学是一个非常严重的评价,但这个词也正如“法西斯”一样,常常被人滥用。)特别是我在本文一开头就说过的,有些人自己就是分类学出身,后来转了别的更热门、更“摩登”的研究方向之后,也喜欢回过头来踩分类学两脚。我总觉得这是一种学术上的“皈依者狂热”,就好比一个中国人长大后才信了洋教,为了表明自己的虔诚,骂起自己国家的文化来,比那些从小信教的人还狠。

诚然,在今天还有很多无视系统学的“经典分类”学者(地方上的院校和科研机构尤多),用着过时的方法去做分类研究,甚至滥发新种。这确实是个问题。但是他们能代表今天分类学的主流吗?显然不能。我们应该批评这种研究方法,但只要你无法制止他们的研究和发表,那就必须找到补救之策。一个有水平的分类学家,不能只满足于自己铺设一个好摊子,也要有收拾别人留下的烂摊子的志气和能力。

分类学在今天仍然存在一个问题:即使在分子支序学革命之后,分类系统的建立(既包括分类群的界定,也就是从个体到分类群的编组,又包括分类群的评级)仍然有一定主观性。前面提到的归拢派和分裂派的争论,有些运用分子支序方法可以解决,有些仍然不能解决。一个典型的例子就是木兰科的处理,国外以诺特博姆(Noteboom)为首的归拢派学者主张木兰类全合并为一个广义木兰属(Magnolia),而国内坚持分裂派传统的学者则把这个广义木兰属分成十几个属。这两种分类方法都符合分子支序学的单系原则,仅仅是对相关分类群的评级不同(分裂派分出的十几个属,到归拢派那里,无非就是降为广义木兰属下的十几个组而已)。对于这些最终遗留的主观性问题,我的主张是尊重国内传统,毕竟你分类是为了方便别人使用,那当然要尽量照顾你的主要客户的习惯。然而就有一些国内学者,崇拜西方过了头,对西方学者主张的违反中国传统、甚至明显不合理的分类处理,也推崇备至。这就是大国科学家的自信?

分类学固然不应该独立于系统学而存在,但系统学的研究成果,最终也要落实到分类学之上、落实到分类系统的修订之上,这是系统学家的义务。如果一个系统学家,只满足于建立系统发育关系、探索演化模式,却对那些把这些研究结果转化为分类系统的研究不屑一顾,甚至对建立分类系统的一些重要工作大加挞伐,觉得是没有价值的垃圾,那么你就是发再好的文章、有再高的影响力,在我眼里你也是思想上的低能儿、碰巧从事了科学研究的跟屁虫(不好意思,我就是有这个评价的资格,这是我的言论自由)。

分类学是一门过时的学科吗?

看了我前面的介绍,我想我对这个问题的答案应该不会让你感到惊奇:是,也不是,取决于你怎么定义分类学。

如果你定义的分类学研究就是只做做分类工作、建立分类系统,与系统学的另外两个领域八竿子打不着关系,那确实过时了,而且过时好几十年了。比如有人把分类学指为“博物学”,并通过贬低博物学来贬低分类学,这当然并非完全没有道理(当然,对着博物学猛踩,与对着分类学猛踩一样,似乎也是今天科学界某些人热衷的时尚),但问题在于,这是你心目中的分类学,不是我心目中的分类学。

今天的分类学,早已经发展为系统学的一部分,而系统学无论如何不能视为一门过时的学科。诚然,比起生命科学中的其他分支来,系统学仍然处在边缘地位,但它毕竟是一门经过了高度理论化、数学化的现代学科,其研究方法与生态学、古生物学、分子植物学等基础学科以至农学、药学、生物多样性保护等应用学科都可以接轨,彼此之间可以产生不计其数的交叉研究思路。纯粹为分类而做的系统学研究也许还在萎缩,算是某种危机,但是更广义的系统学研究却方兴未艾,算是危机后的机遇。

分类学界一直说,分类学没有自己的数据,一切数据都来自其他学科。分类学界还说,分类学是生物研究的起点,也是生物研究的终点。这些话,放到今天来看仍然都是对的。

中国新一代的分类学家能做什么?

有了前面对分类学、系统学内涵的界定,我最后来回答这个问题。

首先,新一代的分类学家不能是纯粹的分类学家,更不能是鉴定师。她首先必须是系统学家,然后是能做原创性分类工作的人。

其次,我们这里问的是“分类学家”能做什么,用更准确的话来表述,也就是一个系统学家能做什么分类学的工作,那么答案肯定不是“做更多更深入的系统发育研究”或“做更多更深入的演化过程研究”,而必须在分类学的范围之内考虑。对于当下可以做的工作,我不能尽列,只挑几个我比较重视的说一说。

当下最紧迫的工作,就是把APG系统之类分子分类系统落实到属、种一级,建立中国植物以至全世界植物的新科属名录。这个工作目前已经有了长足进展,昆明植物所、北京植物所都有研究组出版了相关的工具书。(但就我所知,这两项工作都被分类学界某些人斥责为“哗众取宠”。可能同行之间才真正有赤裸裸的仇恨吧。)

我们还可以把范围放得更广一点,不要只做维管植物以至有胚植物(所谓“高等植物”)的科属名录,也要把绿藻、红藻以及现在已经不属于植物的其他藻类包括进来。比起研究有胚植物的人来,藻类学界对分类系统的建立更不关心,所以在这方面存在更大空白。

新系统要普及,就必须出版大量周边产品,比如纸版或网络版的植物志、检索表、图鉴、专题手册和数据库、名称辞典等。在这里我着重想提一下教科书。在全世界的生物分成细菌、古菌、真核生物三个域都已经过时的今天,在真菌和褐藻已经不算植物的今天,在被子植物已经不再简单分成双子叶植物和单子叶植物的今天,大量的高等院校教科书还在教80多年前的恩格勒系统这样陈旧的东西,甚至有些青年教师想给学生教点新知识,还会被所谓的“督学”质疑。我非常想知道,中国的高等院校教学大纲修订工作,到底掌握在什么人手里?你们知道自己在阻碍中国学术的发展吗?你们觉得自己懂分类学吗?

你们知道有个著名物理学家叫马克斯·普朗克,他曾经说过一段很酷的话吗?

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn