地灾防控:“隐患点”单一防控→“隐患点+风险区”双控模式取得阶段性成效

地灾防控:“隐患点”单一防控→“隐患点+风险区”双控模式取得阶段性成效

核心阅读

2020年以来,自然资源部紧密围绕地质灾害风险隐患防控需求,大力推动防控重点由“隐患点”单一防控向“隐患点+风险区”双控模式转变,最大程度守护群众生命财产安全。

这项创新性探索已取得阶段性成效,但实现精准识别、精准预警、科学管理仍任重道远,重点是抓好关键环节,落实责任闭环。

这是一张生命的守护网,它由点及面、层层铺开,精准掌控着地质灾害从孕育、形成、发生到消亡的整个过程;这是一项将管理与技术深度融合的实践,在其构建的地灾防治体系里,政府部门、技术支撑单位、基层组织,每个部门责任是什么、每个岗位人员做什么都清楚明了、环环相扣……

这就是当下能最大限度管控地灾隐患,努力将灾害风险和损失降至最低的创新性探索——地质灾害“隐患点+风险区”双控(又称地质灾害点面双控)。

缘 起

精准锁定隐患难,一个数据推动转变

我国地质灾害种类多、分布地域广、发生频率高,是全世界受地灾威胁最严重的国家之一。“十三五”期间,全国共发生地灾约3.4万起,造成1234人死亡失踪、直接经济损失160亿元。截至2022年年底,全国共登记在册地灾隐患点28万余处,潜在威胁约1243万人和6409亿元财产。

2020年8月,甘肃省陇东南地区遭遇多轮强降雨天气后发生特大群发性地质灾害。图为舟曲县曲告纳镇灾后情景。中国自然资源报社记者 陈舒 摄

尽管各地全力以赴,地质灾害仍是防不胜防。统计表明,近年来大量地灾发生在已查明隐患点之外。以往仅仅“盯住”已知隐患点的方式,显然不足应对。然而,面对复杂多变的灾情,叠加极端天气气候事件、地震和人类工程活动的影响,如何更加精准、全面地管控风险隐患,是摆在地灾防治工作面前的一道难题。

打破僵局的是这样一个数据。在全面总结分析后,专家们发现,90%以上新增地灾隐患都发生在圈定的风险区内。因此,改良升级隐患调查排查模式,精细识别风险区,推动防控重点由“隐患点”单一防控向“隐患点+风险区”双控转变,成为防治工作推进的方向。

“地质灾害‘隐患点+风险区’双控,就是既要管控好在册的地灾隐患点,又要管控好潜在地灾风险区。这是一项综合性很强的工作,涉及综合遥感识别、地面调查、监测预警、预警响应、避险搬迁、综合治理等方方面面。”自然资源部地质勘查管理司相关负责人介绍。

“隐患点管控与风险区管控目标一致,都是为了减轻灾害风险,减少人员伤亡和财产损失。同时,二者对地灾的全生命周期管理需求也是相同的,即需要实现从调查确认、监测预警、避险搬迁、工程治理到销号等防灾减灾工作全过程管理。不同之处在于管控对象和管控措施。”中国地质环境监测院地质灾害综合研究室主任杨旭东指出,隐患点管控侧重于开展单点“人防+技防”的监测预警、防御响应、避险搬迁和工程治理;风险区管控则侧重于分区域分类型控制性监测预警、防御响应、源头管制和科普宣传与培训演练。

开展地灾“隐患点+风险区”双控,并非平地起高楼。

中国自然资源报社记者了解到,目前全国已建立了完善的县、乡、村、组四级群测群防体系,基本实现对重大地灾隐患点的全面监控。与此同时,机构改革以来自然资源部部署开展的地灾隐患综合遥感识别、普适型监测预警实验、风险普查调查等工作,为防灾减灾增添了新技术新方法,夯实了点面双控的本底数据。目前,全国累计识别疑似地灾隐患2.76万余处,建设5.5万余处普适型监测预警实验点,1500多个县(市、区)完成1∶5万地灾风险普查和1∶5万地灾风险调查,基于现状成果圈定了地灾易发区和风险区。此外,国家层面和30个省(区、市)、332个市(地、州)、1679个县(市、区)初步构建的汛期四级地灾气象预警体系,也让风险区监测预警有了“消息树”“集结号”。

湖南省汨罗市自然资源局技术人员对川山坪镇地灾隐患点进行巡排查。湖南省自然资源厅 供图

一边是精准防灾的迫切需要,一边是扎实的工作基础,“点面双控”成为必然。

进 程

九大任务、一批试点、一部指南

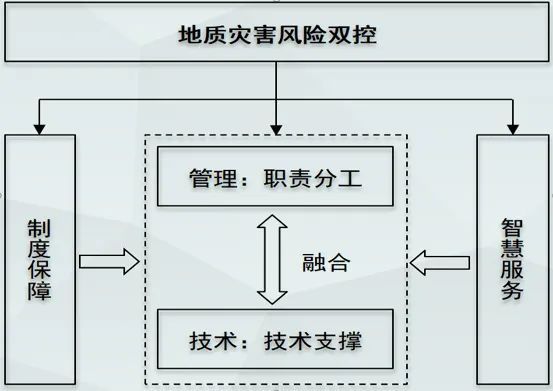

“地灾点面双控的总体目标是明确职责分工,建立地灾风险双控全链条工作技术支撑体系和智慧服务系统,形成完善的制度机制,实现隐患点与风险区全生命周期管理和风险双控全链条工作闭环管理。以管理与技术的有机结合、深度融合、高度聚合,切实提高地灾防治能力。”部地勘司相关负责人介绍。目前该项工作已取得阶段性成效。

地质灾害点面双控体系框架。杨旭东 供图

一是省级试点稳步推进。2020年以来,自然资源部和中国地质调查局先后组织浙江、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、陕西、广东、湖南、福建10个省(市)开展地灾点面双控试点。各地结合实际,围绕建设完善风险双控体系,开展地灾风险识别与动态更新、风险监测与预警、风险防御响应、风险规避与消减、风险源头管制、风险科普宣传与培训演练,以及地灾风险责任分担、地灾风险隐患双控智慧管理等九大任务探索创新。

例如,云南完善“五位一体”网格化和“一点多员”的管理责任体系,强化短时临灾气象风险预警;甘肃初步编制了技术指南,建立“源头管控+网格管理”防控模式;陕西以商洛市镇安县为试点,在地灾综合防治工作基础上提出闭环管理的“十化模式”;福建将风险管控分解为汛前准备、汛中防范、发灾应急、灾后重建四个阶段,逐阶段细化措施。

二是研究编制了一部指南。为全面总结试点经验,加快试点工作成果在全国推广应用,部地勘司组织相关单位研究编制了《地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设指南》。

杨旭东告诉中国自然资源报社记者,该指南搭建了行政与技术逻辑融合的桥梁,明确了管理人员与技术人员协同防灾的结合点,指导各地分级落实防灾责任,突出“空天地深”一体化调查监测新技术手段和信息化技术利用。同时,围绕点面双控体系建设目标和内容,提出创建“九化模式”,即:防灾责任落实层级化、风险识别更新精细化、风险监测预警精准化、风险防御响应规范化、风险规避消减有序化、风险源头管制制度化、风险科普培训多样化、风险责任分担多元化和风险双控管理智慧化。

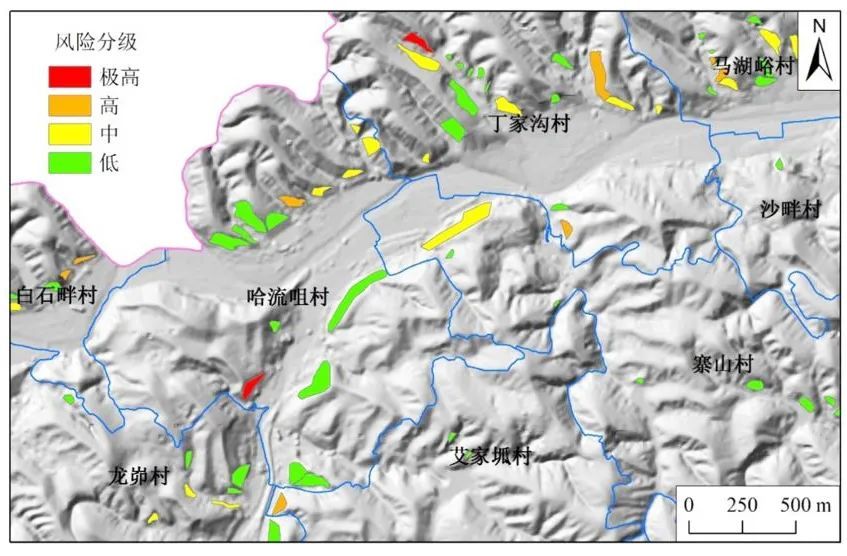

陕西省榆林市米脂县地质灾害风险识别“一张图”(局部)。杨旭东 供图

“防灾减灾‘最后一公里’在基层。基层人少事多,清晰的防灾指引尤为关键。‘九化模式’环环相扣,让地灾点面双控体系规范化、流程化高效运转起来,无论是政府管理者还是技术支撑人员,什么时候该干什么都能从中找到操作说明,提高防灾减灾效能和响应处置效率。”杨旭东说。

实 践

贵州和浙江的“双控”答卷

“松树斜了,地面有裂缝……”2021年5月31日,贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县思源社区居民万政英上山采蘑菇时发现了滑坡隐患,当地迅速锁定致灾因素,用最小的投入将灾害风险消除在萌芽状态。2022年5月28日,该省册亨县秧坝村一处位于风险区内的山体突然发生滑坡,因风险区管控措施到位,及时组织群众撤离,未造成人员伤亡。

2021年5月31日,贵州省黔东南州剑河县思源社区风险斜坡成功避让地质灾害。贵州省自然资源厅 供图

“上述案例是贵州开展地灾点面双控管理以来,成功化险为夷的一个缩影,充分体现了点面双控‘提前防范、及早处置、防微杜渐’的核心思路。”贵州省自然资源厅总工程师高玉平指出,风险斜坡的提前划定和针对性宣传,对区域群众起到提示警醒作用,让属地政府和相关部门及时关注到地质环境的变化,提前制定的防灾预案,确保了临危遇险时迅速组织居民撤离,降低了灾害风险。

贵州全省128.5万个山头重峦叠嶂、群峰纵横,加之地层结构破碎,地灾隐患广布、发灾频繁。开展点面双控3年来,贵州实现因地灾死亡失踪人数、发生在隐患台账外灾害比例逐年“双下降”。

谈起贵州经验,高玉平津津乐道于抓好了三方面工作。一是明确技术路线。通过启动贵州山区地灾与地质环境承载力协调系统、山区浅层滑坡预警预报等系统理论研究,特别是深入分析近10年来全省地灾样本库数据,建立了风险斜坡野外快速定量评价体系,编制了《贵州省地质灾害详细调查及风险评价技术指南》。

二是开展风险调查。整合省监测院、测绘院等单位技术力量,全面完成88个县域地灾风险调查,摸清了1万余处隐患点,圈定了1.8万余处可能发生地质形变的风险斜坡。

三是落实分类管控。对隐患点,强化“人防+技防”管理,在全覆盖落实群测群防基础上,建设了省地灾防治指挥平台和7700余处自动化监测站点。对风险斜坡,明确一“坡”一名巡查员,重点查看风险斜坡有无变形、斜坡内有无切坡等人为工程活动等。无论是隐患点还是风险斜坡,专业技术队伍调查完成后,都会分批次移交属地县级政府,并作为特殊区域纳入国土空间规划进行管控。

贵州省地质灾害防治专业技术人员查验自动化监测设备运行状况。贵州省自然资源厅 供图

“目前,点面双控管理已融入贵州地灾防治常态化工作中,建立了全生命周期过程管控机制,实现了地灾‘摸清本底—监控诱因—发展演变—变形加剧—灾害发生’的过程管控效果。相较过去‘隐患点’单一管控方式,较好解决了大量地灾发生在台账外的问题,同时推进了InSAR(合成孔径雷达干涉)、光学遥感等多种技术融合,让防范手段更加多元,管理制度更趋完善。”高玉平说。

依山傍海的浙江,饱受台风之苦。2019年“除险安居”三年行动即将收官之际,超强台风“利奇马”的侵袭“引爆”了700余起地灾,且大多数都不在已查明隐患点内。痛定思痛,浙江坚定了开展风险管控的决心。同年,杭州市临安区在全国率先探索地灾“隐患点+风险区”双控管理。

2019年超强台风“利奇马”侵袭浙江,杭州市临安区受灾严重。浙江省自然资源厅供图

浙江省自然资源厅地质勘查管理处处长吴玮介绍,临安亮点有三。其一,调查全覆盖,把有人居住的坡面摸了个遍,划分3441个地灾风险防范区统一管理。其二,管控全流程,全面落实危险性评估和防灾减灾措施,将专项规划与国土空间规划结合,山区农民哪里能建房、哪里不行皆有“图”可依,从源头上杜绝了人为诱发地灾。其三,打破以往对隐患点进行单点工程治理的传统模式,聚焦“全流域”治理。例如,受台风“利奇马”影响,杭州市临安区岛石镇桥川村一沟谷泥石流发生风险加大,威胁24户78人。临安区将该点纳入小流域综合治理工作,划定了“退果还林”区、禁止经营区,同步实施了沟道清理、水流排导、沟壁拦挡等措施。多年来,这片区域经受住了多次梅汛考验。

“临安的先行先试证明了地灾风险防控理念可以落地,而且能够有效提升地灾综合防治能力和水平,为全省地灾防治找对了方向、找准了路径、找好了措施。”吴玮告诉中国自然资源报社记者。在总结临安经验的基础上,浙江建章立制巩固成果,编制了《浙江省地质灾害风险隐患双控管理工作指南》《杭州市地质灾害风险隐患双控工作手册》《县域地质灾害风险隐患双控工作手册(临安版)》,在省、市、县三个层级形成地灾风险隐患双控工作标准,加快了试点成果在全省推广应用的步伐。

浙江还充分运用数字化改革成果,以数字赋能地灾风险全流程闭环管理,让防灾减灾更加精准、便捷、高效。吴玮介绍,比如,开发“地灾智治”驾驶舱,系统集成并展示台风路径、降雨、地质队员驻守等信息,可实时连线各级防灾人员,实现“一屏调度”。开发“地灾智防”App,全省四级地灾防治工作人员、“驻县进乡”地质队员和村级群测群防员共计1.5万余人安装使用,实现“一掌防灾”,社会公众也可以通过相关微信小程序“一键报灾”。

浙江开发“地灾智治”驾驶舱。浙江省自然资源厅 供图

目前,浙江地灾防治工作实现了从“只管隐患点”向“风险隐患合并管理”的防灾理念转变,以及从信息化向数字化的管理手段转变,基本形成了地灾风险平时防控、战时管控,“平战结合”的新体系、新模式和新机制。

“近年来,浙江省50%以上新增地灾隐患点在掌控范围内,相较以往20%的比例有了大幅提升。2022年梅汛期,全省发生在管控范围内的126起灾险情均未造成人员伤亡,成功避让的11起地灾中,有7起发生在已划定的风险防范区。”吴玮说。

挑 战

实现精细识别、精准预警、科学管理

任重道远

多地实践证明,地灾点面双控可以有效提升基层地灾风险防控能力,减轻灾害风险。不过,专家在肯定成绩的同时也指出,地灾复杂多变,现阶段双控工作还面临许多困难和挑战。

一是风险识别能力仍有待提升。风险区精细识别、早期识别难度较大,致使防控区扩大,增加了管控难度。

杨旭东指出,地灾隐患综合遥感识别对大型滑坡识别效果明显,但对规模小或地表变形迹象不明显的滑坡在当前条件下仍难以有效识别,在植被覆盖密集区和冰雪环境区识别率也偏低。

此外,全国开展的地灾风险调查以1∶5万为主,1∶1万精细调查覆盖面积小,难以精细刻画隐患点和风险区的空间分布与风险等级,由此造成风险防控区范围广、面积大,防灾减灾需要投入更多人力、物力和财力。

吴玮对此深有体会,他结合数据进行了分析:目前浙江省除临安以外,共划定现状风险防范区1.1万余处,其中经乡(镇、街道)地灾风险调查新增的防范区数量占比不到总数一半,表明高精度地灾风险调查的覆盖面还不够广。

“从新发灾险情落点率看,2022年梅汛期浙江共发生地灾灾险情187起,虽然有103起位于在册隐患点、风险防范区、切坡建房范围,落点率55.1%,但风险识别的精度还不够高,仍有未知的风险区域未被识别并纳入管理。”吴玮说。

“点面双控是结合实际开展的管理创新,要求尽可能多地将潜在隐患点、风险区域管控起来,做到早发现早处置。”高玉平告诉记者,“2022年贵州依然有不少灾害发生在已知隐患点和划定风险区之外,这说明我们的认知仍有不足,对地质环境演变的深层次规律仍需继续探索,管理措施仍需创新优化。”

二是风险预警预报精准度还不够。专家指出,一方面各地对地灾隐患点的调勘查工作量投入不足,对地质结构和形成演化机理认识不清,这对监测仪器选型与测项的优化组合和科学布设提出挑战。另一方面,地灾监测样本积累不够,导致人工智能、大数据等新技术难以发挥作用,对预警模型和阈值设置提出挑战。

比如,一些地方的风险防范区仍采用县域统一的降雨预警阈值,阈值精度和针对性不强,难以客观准确反映不同区域地灾对降雨的敏感程度。

又如,贵州隐患点管控采取全覆盖自动化监测,实践中,同时采用广泛推行的阈值模型和自主研发的切线角模型进行预警,但两种模型并行预警结果并不一致,预警误报率和虚报率尚难以有效控制。

三是基层有效处置风险能力尚不足。记者了解到,目前各地虽然已初步建立了“三查”“叫应”“叫醒”等工作机制,但是极端天气气候条件下地灾风险预警机制还存在突出短板,“哪些区段该撤离”“哪些人员该紧急撤离”“如何快速有效撤离”三大问题依然没有得到有效解决。同时,出现集中连片群发性灾情险情时,现有基层力量远不能满足应急处置工作要求,不少人员疲于应付,亟须更加科学精细地指挥调度。

方 向

抓好关键环节,落实责任闭环

2022年全国共发生地灾5659起,同比增加18.6%,但仍属于人员伤亡较少的年份。成绩的取得离不开各地各相关部门的努力。但与此同时,暴露的一些问题亟须汲取教训。

部地勘司相关负责人介绍,比如,一些多年不发灾的地区,部分干部群众防灾意识缺乏,防灾体系不健全,防灾能力不强,在遭遇极端强降雨等引发的突发灾害时,思想上行动上都准备不足;部分位于山区的建设工程,防灾责任、措施、监督检查落实不到位、不及时,突发地灾时茫然失措,导致施工人员伤亡;部分地区地灾气象风险预警精度不高、响应措施尚需细化完善,有的地方还未完全做到有预警就有响应;少数地方对已撤离人员管控不严,部分群众贸然返回原住地而遇灾伤亡,等等。

2022年1月3日,贵州省毕节市第一人民医院分院培训综合楼边坡支护工程在施工过程中突发山体滑坡。图为救援现场。贵州省自然资源厅 供图

今年,提高防灾减灾效能要着重从两方面发力。一是抓全面,全年持续推进重大基础工作。特别是注重用科技创新提高对隐患的发现识别能力和对风险的监测预警能力,用管理创新提高减轻风险和防范风险的能力。

二是抓重点,全力做好汛期重要时段的防灾工作。盯住防灾关键环节,科学评估风险动态,查堵制度漏洞,补齐措施短板;加强短临预警,提高预警信息发布的时效性和精准度;收到高风险等级预警信息后果断组织群众提前转移避险。

杨旭东围绕抓好地灾点面双控各环节的关键点,打好防灾减灾组合拳作了进一步阐释。

“责任如何落实”环节,要以村小组为单元,落实风险区巡查员,建立健全由县、乡、村、村小组四级网格单元和地灾隐患点组成的“4+1”防灾减灾职责层级架构,及“六员共管”(分管县长、分管乡长、村长、风险区巡查员、隐患点巡查员、技术人员)责任体系,分层级明确防灾减灾职责。

“风险在哪里”环节,要以地灾风险识别“一张图”和风险双控“一张图”为抓手,充分利用“空天地深”一体化调查手段,精细刻画隐患点和风险区空间分布、中长期风险等级,掌握风险底数;精细划分重点、次重点和一般风险防控区,精细标识承灾对象、避险转移路线、临时安置点等。

地质灾害点面双控体系构成。杨旭东 供图

“如何消减风险”环节,要以地灾风险避让搬迁与工程治理项目“一张表”为抓手,结合地方实际情况,按照“宜治则治、宜搬则搬”的原则,科学合理安排避险搬迁、工程治理和综合整治等措施。

“要坚定信心,着眼降低地灾风险,持续推进点面双控管理创新,最大程度减少群众伤亡和财产损失。”高玉平告诉记者,今年贵州将创新地灾隐患早期识别技术方法,完善省、市、县三级风险区划图,基本摸清全省地灾风险底数。同时,针对高速公路、铁路、能源管线等线性工程防范难问题,加强部门信息共享,力争实现遥感识别应用突破。

近10年来,贵州因工程活动共引发地灾138起,造成人员伤亡数占全部因地灾人员伤亡比例达41.5%。如何妥善处理发展与管控的关系,贵州一直在寻路。“今年我们将以煤矿开采影响区地灾隐患点防治为试点,探索人为工程活动诱发地灾防治的路径方法。由点到面,逐步完善矿产开采、道路修建、切坡建房等领域工程活动诱发地灾的防治对策。”高玉平说。

地灾防范关键在落实,重点在基层,但最为薄弱的环节也是基层。

对此,专家建议,加强基层防灾能力建设,充分发挥乡村干部、群测群防员和社会公众等各类人员防灾减灾积极性和主动性,提高科普宣传培训的针对性,提升群众的地灾防范意识和自救互救能力,逐步形成政府主导、社会参与、人人尽责、共建共享的地灾防治新局面。

对政府来说,首先要提高政治站位,在思想上高度重视。其次,要逐一将监测和防治责任落实到点到人,形成严密的责任落实闭环管理体系,确保风险隐患无死角摸排、全方位管控、多渠道预警、零延迟响应,防止“针尖大的窟窿捅出斗大的风”。对群众而言,最关键的是要提前预防,做好自己生命的“第一责任人”。

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn