石漠化,但愿伤痛不是永远

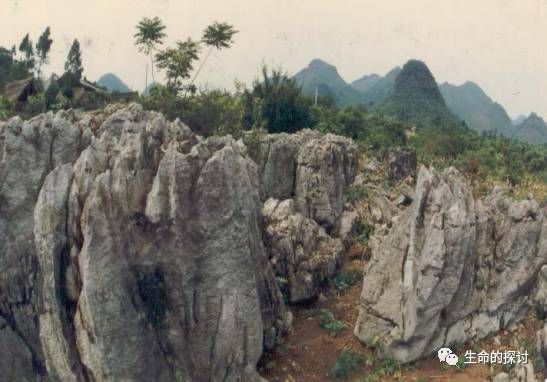

谈起沙漠,许多人都会很熟悉,即使没有体验过,也至少听说过。但谈到石漠,就不一定会有太多人熟知了,因为毕竟石漠化只发生在特定的喀斯特地区。那可溶性岩石在水热作用下,逐渐溶蚀,形成破碎的地表和丰富的地下管腔或通道,也就是我们常说的地下河和洞穴,导致雨水、地表水、地下水转换迅速,形成“地下水滚滚流,地表水贵如油”的景象。虽然岩石可溶,但可存留物却很少,成土缓慢,致使土被稀薄且不连续。因此,中国西南的喀斯特地貌与北方的荒漠、黄土和冻土被并称为中国的四大生态环境脆弱带。不合理的陡坡耕种,大量的植被破坏,特别是火烧对地被物彻底破坏,使喀斯特地区水越来越缺,土越来越稀,石头越长越多,土地生产力越来越低,人们为了生存,不得不加大种植强度,开更多的荒,种更多的地,造成更严重的生态问题,形成恶性循环。放眼望去,漫山遍野能看到的是光秃秃的石头山,这就是被称之为“地球癌症”的石漠化。在欧洲中南部、北美东部的喀斯特地区,因地质环境背景的脆弱性小、人口和经济压力相对较轻,生态地质环境问题不是很严重,且仅呈点状分布。而在中国的西南的云南、贵州、广西,石漠化面积达10多万平方公里,这样的石漠化景观总是与贫穷落后紧密地联系在一起。即使是在相对发达的地区,只要石漠化在那里扎下根,就一定会被烙上贫穷的烙印。广东省是中国经济较发达的省之一,也是改革开放后最早发展起来的省份,而在广东的清远,石漠化山区不管投入有多大,经济发展与外界总是越拉越大,最后不得不采取彻底移民的方法来解决贫困人口的生计。像贵州、广西的那些石漠化广泛分布的区域,人口密度甚至不低于良田好土的东中部地区,彻底移民已经不现实,只能从如何治理并同时发展生产去入手。都说鱼和熊掌不可兼得,但在实在都不可舍的情况下,是否可能各取一半,继而实现鱼和熊掌兼得呢?各显神通的石漠漠化治理办法,多数都是在找那个兼得的出路。

石漠化加剧了水土流失,裸石率加大,可利用的土地面积减少,且土壤中的养分大量流失,土壤黏化和贫瘠化。随地表径流冲积下来的泥石,毁坏农田,淤塞河道。没有了植被调节气候,极端气候现象频繁发生,冰雹、洪涝、干旱、极端温度等,让本来就艰难的农业生产雪上加霜。连基本的植被都难以保存,还谈什么生物多样性保护?生物多样性的下降,不仅直接造成自然景观严重破坏,还失去了许多发展的资本。只有与人有关的经济社会发展受到了影响,才会更加引起广大人们的关注,引发了对喀斯特石漠化问题的讨论和思考。有人认为,喀斯特地区成土缓慢,而丰富的降水量会冲走形成的泥土,石漠化成了这些地区的必然生态过程,并且用一些监测数据来说明,流走的泥土真的比形成的泥土要多。从地貌形态来说明,因为山体陡峭,即使形成了泥土,也难以保存下来。有的人认为,只要加大投入,利用工程手段,修筑各种设施,保住水土,就能解决石漠化的问题,只是中国目前的国力不足以支撑广大喀斯特地区所需要的建设工程。还有人认为,要解决石漠化的问题,只有将生活在那里的人移出,凭借残留的植被和丰富的降水,没有了人为活动,自然就会绿化起来,只是不知道生活在喀斯特区域的近亿群众应该移向哪里。但也有人发现,在那些人为影响少的地方,同样是典型的喀斯特地貌,同样是在裸露的岩石上面,却生长着郁郁葱葱的森林。有了森林作用后,喀斯特成土加快了20-50倍,地被物丰富了,地表水不再迅速转换成地下水,甚至在一些地方以沼泽、泉水等形式存于地面,流失的水土也减少了。雄辩的证明了只要合理科学地经营,生态系统的内循环完全可以支撑生态系统的完整性和较高的经济收益。由此,人们开始以优良生态地区为模子,寻找石漠化治理的途径。

喀斯特不是中国所独有,而石漠化却是中国最严重。在日本国的山口县,也是喀斯特地貌为主,也有因为人为破坏而形成的石漠化地方,当地人为了恢复植被以改善生态环境,除了实行严格的保护,不准人在那些退化的土地上种植,还从其它地方弄来几百种种子,让它们在喀斯特山地里自然生长。通过近两百年的时间,终于在那里形成了近自然森林。在遥远的欧洲,阿尔匹斯山麓那些裸露的石山,让意大利人和奥地利人伤透脑筋,绞尽脑汁想出各种办法来应对光秃秃的石头,为了快速实现石面绿化,不得不将种子混入泥浆中,用高压枪射入石缝,再施以人工浇水,让种子在稀薄的泥土中生根发芽。这样做,短短的十几年时间,就能让石面长满各种植物,但这种做的成本,却是发展中国家难以承受的,基本上每公顷每年需要800欧元的维护成本,还不包括首次的投入。我们一方面没有那么大的实力,另一方面,我们的人口压力严重地与土地承载力不成比例,在中国实行石漠化治理,必须要有自己的一套本领。

坡改梯工程似乎起到了一些作用,减少了水土流失量,但仍然没有解决缺水的问题。小山塘小水窖将雨水存储起来,供干旱时饮用或灌溉,但发现小山塘的水总是被很快用完,等不来下一次降水就已经干渴得池底发白。没有植被遮挡的石面,在阳光的照射下,烫得连鸡蛋都可以烙熟,那些可怜的种子落在上面,很快就会失水,被烤干而失去生活力。植被的自然更新困难,庄稼依然没法种好,饥饿和贫穷依然紧紧相随。有些地方开始改种农作物为种花椒,在花椒树下种一些耐旱的经济植物,通过保水剂以保证其成活率。有些地方在石旮旯里种上桃树,再在桃树下种上草,以桃遮荫,以草养羊。毕竟土地有限,长出的草远不够羊食用,草根被掘起来吃掉,泥土还是越来越少,草也越来越稀,于是这里的羊经常学会用两条腿站立,以求能够得着去啃食桃树的叶子。不管是“冰脆李+金银花”棋式,还是“经果林(柚木、杮树、枇杷、桃)+花椒+金银花”、“防护林(肥牛树等)+花椒+金银花+玉米”、“经济植物(苦丁茶、苏木、吊丝竹、金银花)+矮杆豆科作物(花生、黄豆等)”模式,这些所谓的石漠化成功治理模式都离不开植被的建植和生态的逐渐恢复,离不开生态的重建。生态的重建最关键的就是要有植被,要有林,于是提出了“退耕还林”。退耕还林是国家的一项重大决策,使许多石漠化地区的环境质量得到了很大的改善。但还什么样的林却不是一件简单的事情。喀斯特地区的植物有它自己的特性,除了耐旱外,还有喜钙的习性。通过多年的试验,于是滇柏、华山松、云南松、楸树、女贞、桤木、花椒、任豆、香椿、大叶栎、麻栎、窄叶青冈、青冈栎、安顺润楠、南酸枣等树种被挑选出来,金银花、何首乌、葛藤等也作为覆盖石面的首选藤本。

其实,在国家提出石漠化治理工程前,生活在喀斯特地区的群众从来就没有停止过治理石漠漠化的尝试。他们祖祖辈辈生活在那片既贫瘠又难以割舍的土地上,为自己的过往负罪,为子孙的将来向往。一次次的尝试,有成功也有弯路。也有人选择了远走他乡,靠打工来维持家里的经济需要。在贵州的一个极贫山区,有一位不服输的老农,想到了将陡坡造成梯级,将喀斯特石漠化分散的土壤集中起来,在集中的土地上种上庄稼,解决温饱问题。没有炸药开山采石,把仅有的那点植被砍下来,堆在石头上烧,再用冷水突然浇上去,凭借着热胀冷缩的原理和不均匀受力原理,充分发挥了自己的“聪明才智”。用镐头将石缝中的土变成了整块的田,一辈子吃玉米的肚子饱食上了大米的味道,他的“当代老愚公”精神感动了世人,短暂的丰富让沉闷的大地为之一振,但人们很快发现,那种做法只是灵光一现,大自然最终收回了它的恩赐,“愚公”成了真正的愚公!

在广西马山县的弄拉村,穷怕苦怕了的当地群众,终于在喀斯特生态专家的指导下,忍饥挨饿了几年,用长远的眼光,用生态的理念,让昔日的山村变了样。当我们到那里与村主任聊起发展过程时,他总是骄傲地向我们叙说他们的艰难历程:那时候吃不饱,只好将满山遍野都种上玉米,但越种越多,却越收越少,连年依靠国家的救济过日子,苦啊。山上没有树,一下雨就看着汩汩的山水冲下来,肥点的土都被冲走了,庄稼也被冲得七零八落。停雨两三天,井水就又不够喝了,地里的庄稼也开始打不起精神。后来发现不改变生态,再怎么苦都没有用。于是强令山顶上封山,人不准进去砍,连牛都不准放进去啃。山的中部栽种一些耐旱的乔木树,如椿树等,再下来一点种一些苦丁茶、黄皮果等,再栽一些金银花把石面盖住,让石头不那么烫。在山下就种一些龙眼、桃、柚子等,在树下种一些喜阴的中药材,如青天葵、石斛等。不几年,人们发现水井的水均匀了,下雨也不再冲土地了,而群众的收入比以前种玉米反而增加了几十倍。

无独有偶,同样是在喀斯特石漠化山区,贵州赫章县的一位少数民族老农在石旮旯里刨食时,望着种满几大坡的玉米,想着秋收时微乎其微的收成,也突然顿悟了石漠化地区生存的真理:“只要山上有树,就可以把风沙挡住,山上有林就能保山下,有林才有草,有草就能养牲口,有牲口就有肥,有肥就有粮。”他用他村支书的身份,将他的理解传播给村民,用他“当代愚公”的精神,带领村民们,让山绿了,让水丰了,让群众致富了。他的愚公精神,让人们看清了生态治理的方向,改写了“鱼和熊掌不可兼得”的神话。

其实喀斯特石漠化就象人的身体一样,防好于治,不要等待良好生态都变成石漠了才去后悔,才去花大价钱治理。一些仍然保留有植被的喀斯特山地,有了科学的经营,不亚于良田好土的收益。在贵州的安龙县,一个山凹里零乱的石头表面长满了铁皮石斛,树干上也长着一圈圈的铁皮石斛,淡黄色的花散发着阵阵清香,收集花朵的农妇脸上堆满了喜悦,那一把把石斛花就是一张张诱人的钞票。像这种把裸岩变成宝库的例子,需要惊人的胆识,更需要科学技术。在茂兰的大山里,当地村民掌握了一门用竹子编织工艺品的技术,将长在喀斯特石山上的竹子,用他们灵巧的手,让附加值提升了上万倍,既减少了资源的消耗,又创造了丰厚的收益。

许多喀斯特景观都是一流的旅游资源,人们熟知的桂林山水、黄果树大瀑布、九寨黄龙、荔波茂兰、云南石林等等,都是喀斯特景观。通过生态旅游的形式利用喀斯特环境,就能在保护好喀斯特生态的同时,造福一方。在茂兰保护区有一个村寨,因为离朱来的煤矿不远,当地人要么去矿上挖煤,要莫去山里砍树卖到矿上作坑木。尽管人们很勤劳,但依然脱不了贫穷的帽子。由于紧邻大山,山里流出的清水伴着青山,形成了美丽的风景。随着旅游业的发展,来村庄旅游的人也逐渐增多,村里的群众开始忙于搞农家接待,或是当起了土向导,已经没有时间再去砍伐木材,而收入一年一个新台阶往上蹦。有一位村里的小伙子,从部队退伍回来,凭借银行贷款30万元,通过几年的光阴,不但归还了银行的本息,自家修起了大房子,买了车子,开起了宾馆,还有了不菲的银行存款。

喀斯特石漠化的治理,不是有了财政保障就能一蹴而就的,必须有一个科学的规划和途径,要在充分保护现有资源的基础上考虑如何重建和利用生态资源,要从思想根源上改变认识,不能急于求成,不能只顾眼前。必须用科学的方法,用科学的理念,还大自然一个生态的完整性,大自然自会回馈人们一个美好的梦想。只有尊重自然,才会得到自然的尊重和眷爱。

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn